STEM教育 | 东城逸家中学教师赴西安学习

随着国家对创新型人才需求的不断增大,STEM教育成为国内外中小学研究的热点。我校积极响应国家号召,探索STEM教育的发展之路。10月19-21日,我校王晶校长、郝立杰主任和桑双双老师参加了在西安举办的第三届中国STEM教育发展大会。

本次大会由中国教育科学研究院、陕西省教育厅、西安市教育局、西安高新区技术产业开发区管理委员会主办,陕西省教育科学研究院、西安教育科学研究所、西安高新区教育局协办,西安高新国际学校、西安高新一中承办,是STEM教育的先进理念与生动实践交织,顶层设计与社会互动的大型综合性学术会议。大会以“融合的力量—STEM与学科教学”为主题,围绕“如何因地制宜开展STEM教育?如何突破STEM课程与教师匮乏两大瓶颈?STEM教育如何实现与学科教学形成有机的STEM教育生态?”等问题,从理论高度到实践深度,给出立体化的回答。丰富多样的会议内容,为我校开展STEM教育指明了方向。

会议第一天,在西安高新国际学校举行了开幕式和主旨论坛活动。在开幕式中,教育部教材局局长田慧生、中国教育科学研究院院长崔保师、陕西省西安市委常委牛凯、香港教育工作者联会主席黄锦良、陕西省西安市教育局副局长王纲等领导进行了大会致辞,主要阐述了STEM教育对于培养创新型人才的重要性,并提出了推进中国STEM教育发展的建议。

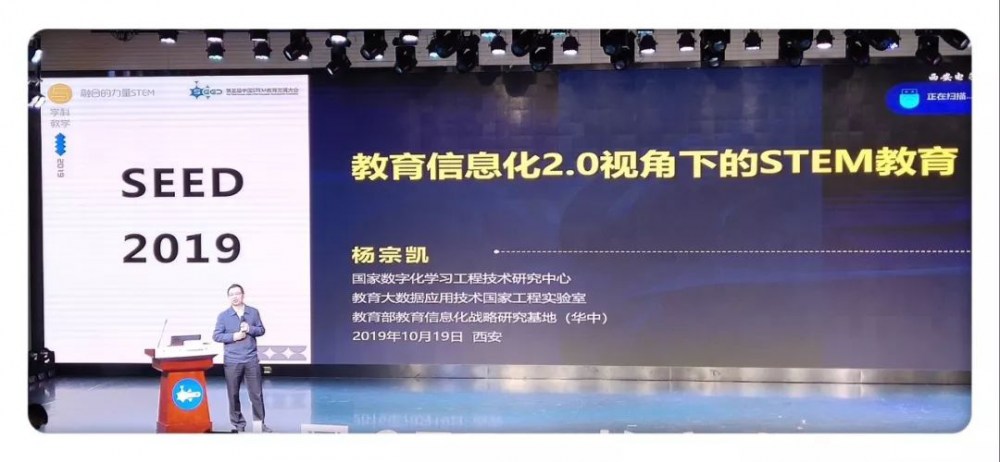

在主旨论坛活动中,西安电子科技大学校长杨宗凯作了题为“教育信息化2.0与STEM教育”的主旨发言,从我国教育信息化已进入2.0阶段、新阶段视角下的STEM教育、新兴技术赋能STEM教育发展这三个方面进行了阐述,指出了STEM教育顺应新时代人才培养需要,STEM教育高度契合教育信息化2.0的目标,教育信息化为STEM教育的发展提供了新的动能等内容。

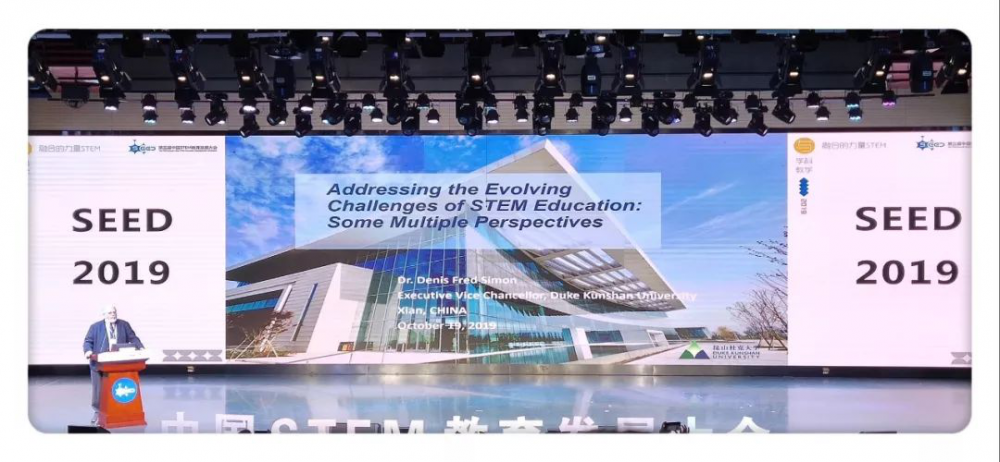

昆山杜克大学常务副校长Denis Simon作了题为“New Direction of STEM Education”的主旨发言,从STEM教育是什么、STEM从1.0到4.0的发展变化、STEM课程再定义以及STEM教育的未来发展趋势等方面进行了深入的讲解。

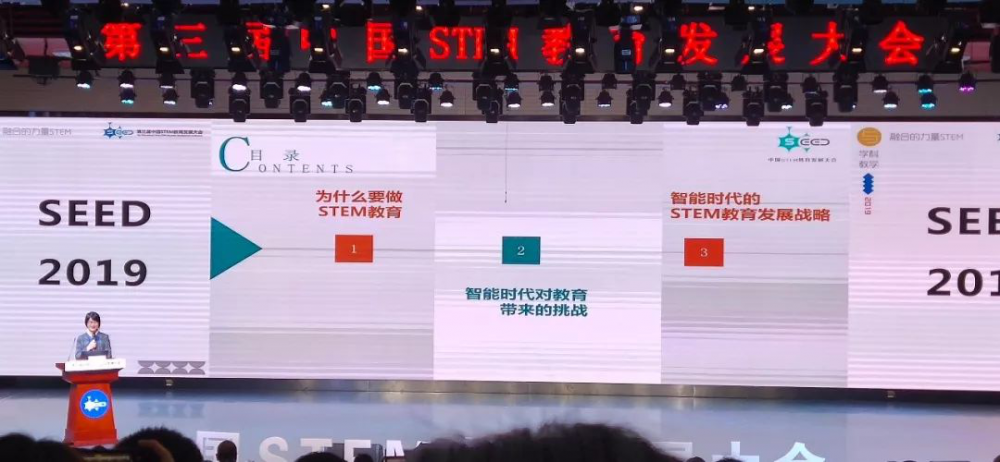

中国教育科学研究院国际与比较教育研究所所长王素作了题为“融合的力量:智能时代的STEM教育”的主旨发言,从为什么要做STEM教育、智能时代对教育带来的挑战、智能时代的STEM教育发展战略三个方面进行了详细的阐述,为STEM教育在中国的发展提供了方法和思路。

中国教育科学研究院国际与比较教育研究所博士王晓宁发布了我国STEM现状调研报告,从理念认知、实践现状、应然性期待三个方面介绍了STEM教育的现状,最后对内地与港澳的STEM教育现状进行了对比,提出要融合互鉴共赢未来。

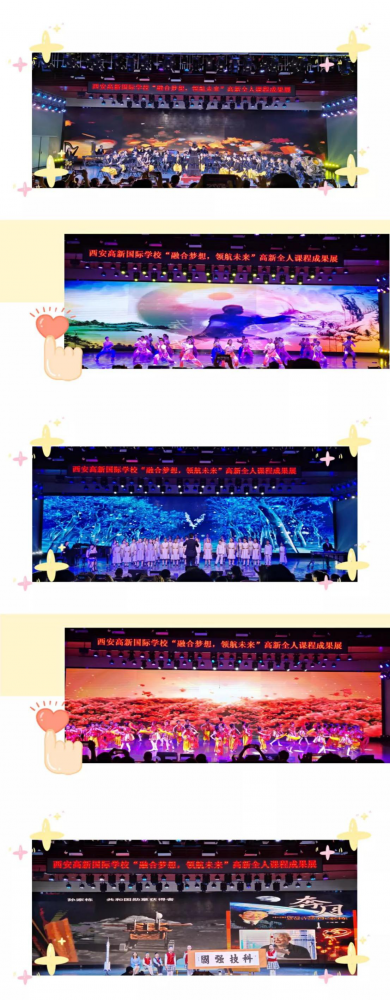

一上午会议议程满满,参会人员收获颇多,下午西安高新国际学校进行了校本课程的展演,让参会人员赞叹不已。

最后我校参会代表深入第一批STEM课题的中期汇报现场,每个课题学校都进行了精彩的成果展示与汇报,专家对其成果进行了肯定,同时也对其课题中存在的问题进行了指导。汇报内容为我校STEM课题的开展提供了思路和借鉴。

会议第二天上午,我校王晶校长代表课题组进行了第二批STEM课题的开题答辩,从一个研究者的角度对课题进行了全面的阐述,在场专家给予了中肯的评价与建议,为课题下一步的顺利开展指明了方向。

为了更好地学习借鉴先进学校的成功做法,我校领导与教师还参观了西安高新国际学校。

下午听取了“融合、跨界的科学教育:STEM教育中基于问题的学习(PBL)方法的产出”、“Using Design Thinking to Foster Character Development and to Empower Students in STEM Education”、Story Based Learning: when natural science meet social science、“基于SITA教育方法的STEM教育”、“促进知识整合式学习的STEM课程生态”等一系列发言,满满干货为各学校开展STEM教育开辟路径。

会议第三天参观了西安高新逸翠园学校。

首先学校校长杜丽萍作了题为“创新思维与发明创造”的报告,讲解了学校在STEM教育方面的发展历程、目前学校形成的校本课程类型、学校9年来所取得的发明创造的成果与荣誉等内容,为在场的学校领导及老师提供了参考。

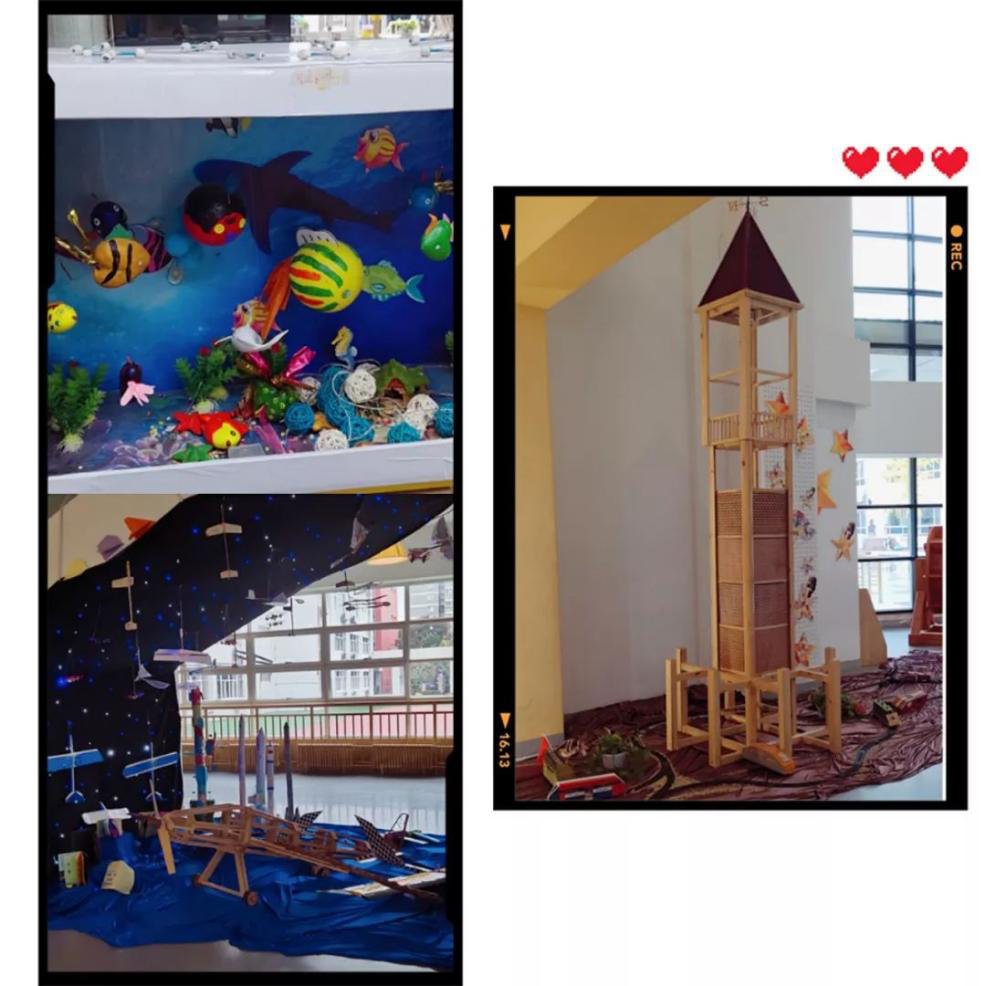

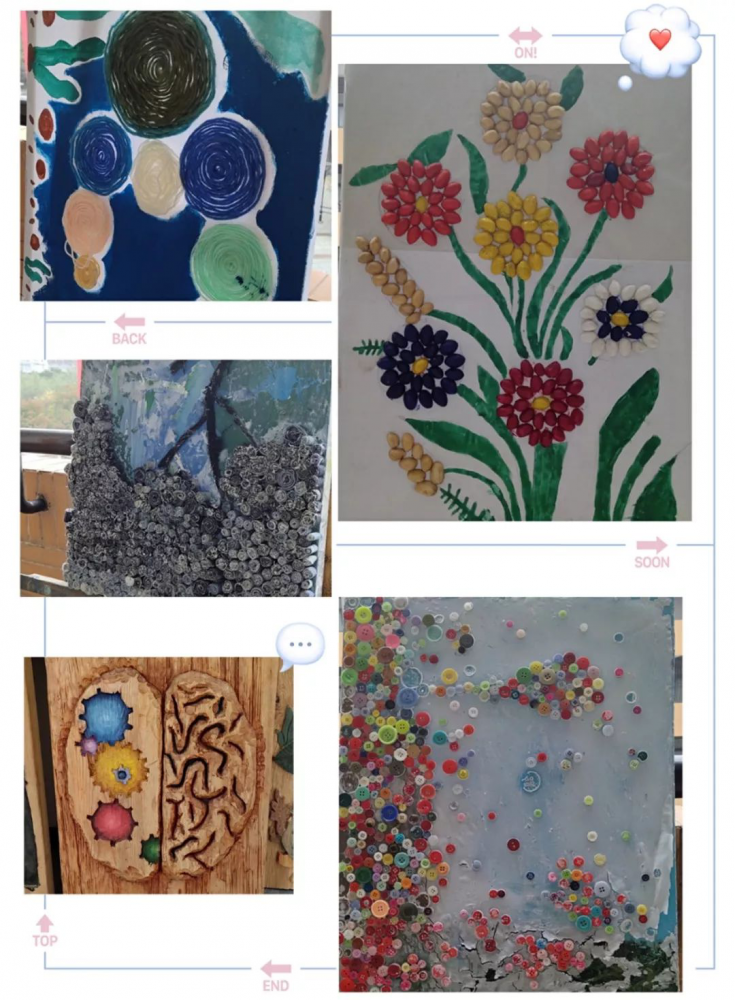

随后在学校老师的带领下参观了学校的创客中心及各活动类选修课教室,每个教室除了基本的设备器材,其余的都是学生精美的作品,参观人员深深赞叹学生的智慧与能力。

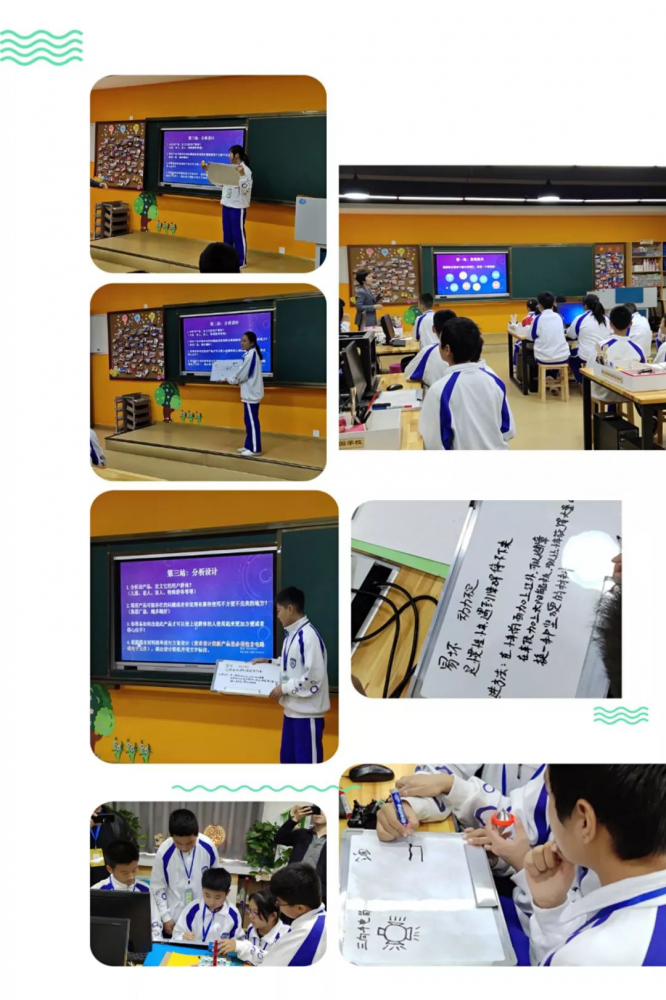

最后我校领导与教师走进课堂听取了《创想改变生活》STEM展示课,切身感受了他们的STEM教学并受到深刻的启发。

STEM教育作为科技创新教育的有效形态,已在世界范围内形成引领科技发展和人才培养的新潮流。加快发展STEM教育,将有助于我们培养大批面向未来的创新型人才,我校将在新形势下积极推进STEM教育,开辟学校的特色发展之路。